Archives 98 © RDS/Christian Panvert/Gil Chauveau 25/01/98

[Retour à l'accueil 2008]

Jacques Villeret, de son vrai nom Jacques Boufroura (né le 6 février 1951 à Loches), nous a quittés le 28 janvier 2005. Parmi ses rôles les plus marquants au cinéma, on notera : "L'été en pente douce", "La soupe aux choux", "Papy fait de la résistance", le "Dîner de cons", "Les enfants du marais" ou "Malabar Princess".

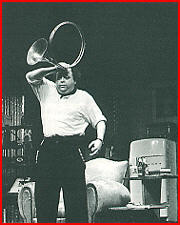

[Écrit en 1998] Jacques Villeret est de retour sur les planches. Il reprend, à Paris (au Marigny, salle Popesco), la pièce de Patrick Süskind, "La Contrebasse", dont il est l'unique interprète, omission faite de l'imposant instrument. Une reprise à répétition car cette pièce - créée début 1990 au Théâtre Hébertot - fut déjà l'objet d'une première reprise décembre 92 à janvier 93 à la Gaité-Montparnasse.

Succès oblige, de nombreuses tournées suivirent pour revenir

à Paris 6 ans après !

"L'instrument le plus grand, le plus gros, le plus grave de tout l'orchestre est aussi le plus puissant, le plus beau, le plus indispensable", dit le contrebassiste. Mais bientôt l'éloge pompeux de cette encombrante compagne, qui occupe toute sa vie, laisse transparaître les frustrations et les rancoeurs du musicien et de l'homme. Peu à peu, il la dénigre, il l'insulte, il la maudit, il se révolte et devient fou. Comme le héros du "Parfum", comme celui du "Pigeon", le personnage qui monologue est empreint d'une solitude extrême, exemplaire, métaphysique. La partition de Patrick Süskind nous fait rire aux larmes. L'adaptation française de Bernard Lortholary et la mise en scène de Philippe Ferran ont contribué à faire de Jacques Villeret, l'acteur sur mesure pour ce personnage très touchant.

- Seul en scène avec une personne pas très "causante", une contrebasse, n'avez-vous pas craint de basculer dans le one man show ?

Jacques Villeret - L'écueil a été difficile à éviter. Ca m'a beaucoup servi de l'avoir pratiqué pendant dix ans. L'ambiguïté vient du fait d'avoir un instrument comme partenaire. Elle est aussi dans le texte, dans la finesse avec laquelle Patrick Süskind aborde les sujets, la fragilité des thèmes. Par exemple, il y a deux ou trois lignes sur le nazisme. Si elles sont mal dites, on pourrait croire que le gars est un exhortateur. La difficulté repose donc dans le travail sur le texte. La traduction littérale de l'allemand était un peu lourde, même souvent pesante et signifiante d'entrée, ce qui est désagréable quand on a deux heures à jouer. Bernard Lortholary a su apporter par sa réécriture une touche de détente nécessaire à une écoute d'autant plus grande quand arrivent les moments difficiles, dramatiques.

- Vous incarnez un homme perclus de solitude, mais en fait c'est monsieur tout le monde ?

J. V. - Tout à fait. Mais les gens ne l'acceptent pas dès le début. L'auteur n'a pas choisi un prolo, un clodo démuni d'entrée. Le type a des responsabilités. Il a du caractère même si c'est un sale caractère. Il se met dans une position difficile qui peut arriver à chacun à partir du moment où il commence à réfléchir sur la vie, qu'il ne veut pas se laisser faire et qu'il prend des options. Partant de là, on peut se tromper. La pièce est une métaphore sur l'existence, sur la vie dans la société, sur la hiérarchie. Le personnage n'est pas un con. Il a une chose pour lui, il fait bien son métier. Mais, il n'a pas trouvé le moyen de conserver le plaisir qu'il avait souhaité y trouver, il y a quinze ans. C'est toujours le drame. Ce n'est pas l'échec, c'est l'amertume, l'aigreur. On peut très bien être pape ou président, cela n'empêche pas d'avoir pu rater quelque chose dans sa vie, quelque chose qu'on auraient tant aimé réussir.

- La mise en scène est très léchée. Vous avez un rapport charnel avec l'instrument.

J. V. - Je l'ai voulu absolument. Je fais des choses que la solitude impose. Dans un moment de délire, on peut même imaginer que la contrebasse est une femme.

- Quel type de rapport avec le public suscite cette forme de prestation ?

J. V. - L'improvisation n'est pas permise. Il faut être très attentif à la salle, beaucoup écouter. Parfois les spectateurs ont l'impression que c'est improvisé de bout en bout. Je le prends comme un compliment. Il faut monter en pression dans les dernières minutes pour que le public se regarde dans le miroir et c'est vraiment ça qu'il finit par faire.

-Vous avez délaissé le cinéma pour les planches. Etait-ce un besoin de retour aux sources ?

J. V. - Au départ, je ne pensais pas au cinéma, il est venu tout seul. J'y ai fait de belles rencontres mais ma base reste le théâtre.

- Ce rôle est une performance physique qui ne compte presque aucun temps mort et où vous êtes toujours en action

J. V. - Il n'y a presque pas de silence. Le texte compte deux mille lignes de monologue. C'est une sorte de logorrhée. Je fais aussi pas mal de breaks de la pensée. Dans la pièce, le seul moment de repos possible est lorsque je lance à la salle : "Réfléchissez, je reviens".

- Votre personnage est aussi émouvant que drôle. Vous excellez dans les deux registres. Lequel vous semble le plus facile à explorer ?

J. V. - C'est le dosage des deux qui est le plus intéressant pour moi. Le rire est plus précis, donc plus difficile. Faire pleurer, par contre, demande plus de préparation.

- Lorsque l'on parle de Jacques Villeret indépendamment de l'acteur, on emploie parfois un vocable peu agréable. Il est mélancolique, laconique, timide. Est-ce justifié ?

J. V. - Je ne le pense pas. Je ne crois pas être plus triste qu'un autre mais quand un comique l'est un peu, l'amplitude est d'autant plus grande.

- Vous n'avez pas de partenaire à qui parler sur scène et en coulisse. N'est-ce pas un peu pénible en tournée ?

J. V. - J'ai plus de rapport avec l'habilleuse, les techniciens, l'administrateur. Mais il est vrai que la petite folie du plateau me manque.

Propos recueillis par

CHRISTIAN PANVERT/© La Revue du Spectacle 01/98

"La contrebasse" de Patrick Süskind, adaptation française de Bernard Lortholary, mise en scène de Philippe Ferran, avec Jacques Villeret.

Jusqu'au 15 février 1998.

Au Théâtre Marigny (Paris VIIIe), salle Popesco, du mardi au samedi à 20h30, le dimanche à 15 h 30.

Gil Chauveau © La Revue du Spectacle 25/01/98